来源丨晚点LatePost

作者丨马可欣

编辑丨宋玮

不提供二次转载

2010 ,中国迈入移动互联网那一年,BAT 刚刚成为一个代号。就像一个分叉路口,一批创业公司预感到中国未来会是红海,于是他们选择走出国境线,去寻找下一个蓝海。

他们如愿以偿地从当年 BAT 的阴影走出,却掉入了 Google、Facebook 统治的世界。当年的出海者活到现在的寥寥无几,活下来且壮大者,几乎没有。直到更年轻的一批企业家上位,TikTok、SHEIN、米哈游等公司出现,让中国有了真正的全球化互联网巨头。这本质是中国内卷的互联网能力溢出到海外,他们的打法也不再坚持中国特色。

但就在新与旧之间,在大与小之间,还有一支当年仅存的出海队伍。

周亚辉和他所创立的昆仑万维是幸存者。他们是最早一批游戏海外发行商,十多年的出海征途,他们去到东南亚、中东、欧洲、北美、南美、非洲探索,尝试过游戏、工具、浏览器、内容、社交、支付、O2O——你能想到的所有能诞生大公司的领域。他们孜孜不倦地把中国模式和中国产品几乎分发到了全世界。

周亚辉曾说他认为最好的商业是找不竞争的地区。这是他的恐惧,也是他的动力。

比起上一代出海者,他们有敬畏心,知道抛弃短期利益看远方,所以他们能活下来,能在局部市场取得绝对优势地位,过去的经历证明他们懂得如何把小牌打好。

但新一代的全球化企业,从竞争最激烈的中国市场杀出来,直接进入到另一个大战场。他们知道如何把大牌打赢。从出海到国际化再到全球化,概念的变化背后是认知的变化。

在新与旧之间,昆仑万维还在寻找一个肥沃的,能取得优势地位的领地。昆仑万维的命运是一个缩影,它反映了上一代中国公司是如何探索陌生的国度,以及,一个人、一支团队和一家公司是如何认知自我与时代的局限性并不断寻找突破口。

从中国到东南亚再到非洲

从清华大学精密仪器系硕士毕业的一年内,周亚辉就有了一位经验丰富的合伙人王立伟。二十人的团队,做出了全球第三大软件下载站,每年赚一两千万美元,周亚辉开始思考 “什么能做大”。

2007 年团队转型做海外游戏发行,周亚辉不玩游戏,但对流量很熟悉,而流量变现价值最大的两大行业,就是游戏和电商。次年,昆仑万维成立,最初叫基耐特,音译自 “Global Net”(全球网络)。他们一度是东南亚和日韩最大的手游发行商,但这个优势只持续了一两年。此后群雄并起。

周亚辉的危机感强,和 360 合作手机卫士,一度做到全球第二,年收入几亿美元,但他觉得这个产品太薄了,守不住,果断放弃。2010 年是中国移动互联网公司出海元年,前期百花齐放,先取得成功的是工具类产品,但多数团队只看短期利益,每天想的是如何与谷歌的规则做斗争。昆仑万维 CEO 方汉总结,昆仑能活下来的主要原因是整体文化不自欺,对盈利模型和成本控制很在意,不赚钱不做,而当时同行几乎都是什么都做。

2015 年昆仑万维作为一家游戏公司在深交所挂牌,上市当晚,周亚辉就对高管说,接下来的游戏行业,腾讯、网易会把大家都挤死。“我们要求生。”

上市没多久,周亚辉一个人去了硅谷,在 Facebook 总部附近租了一间房子。疯狂见人、挖人。“整个人眼界爆发了。” 方汉回忆。

周亚辉相信主赛道的重要性,也敢 “ think big picture”。从规模看,金融、电商 、社交、娱乐游戏,是大赛道,有大机会。但如果都自己做,太慢了,于是他们选择通过投资海外产品来孵化,收购后再注入中国的技术和流量模式,借此进入不同的大赛道。

他们不买大的、成功的产品,而是选择买小品牌,把小事情做大。

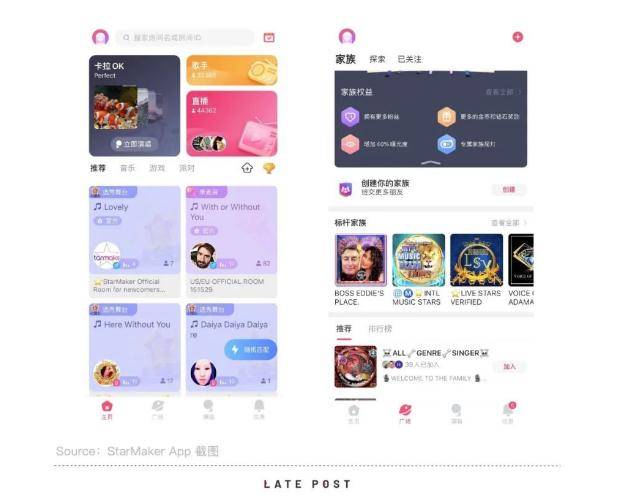

按照这个逻辑, 2016 年到 2019 年间,昆仑万维投资了海外短视频平台 Musical.ly,收购了同性社交平台 Grindr、挪威老牌浏览器公司 Opera 与 StarGroup,StarGroup 的主要产品是 StarMaker——你可以理解为海外的全民 K 歌。

他们能看到时代带来的机会,所以反应迅速、转身快,但事实证明,过去他们对机会的大小缺乏想象。

团队曾反思,此前做游戏时,把海外游戏市场的空间想得过小,没预料到整个欧美手游会井喷。如果重来,他们会重金去推这个市场。2016 年,整个团队的一个关键判断是:国内已经没有太多机会去做一家 100 亿美元的公司了,所以要全力转海外。但拼多多、抖音的崛起证明事实并非如此。

2015 到 2017 年,大量视频直播等盈利模型好的内容类产品开始出海,2017 到 2019 年,短视频产品出海并获得高速成长,全球级产品 TikTok 爆发后,电商和游戏领域出海创业公司涌现。

短视频和直播,昆仑万维尝试后都放弃了。2017 年恰逢 Musical.ly 出售,周亚辉有优先购买权,但他想,“手上的项目还在折腾,再收购 Musical.ly,会累死我。” 后来字节跳动收购该公司,孵化出 TikTok 。

2016 年加入昆仑万维的现任 StarMaker CEO 夏凡说,他 2018 年在内部曾提出,给他 1 个亿人民币,他有一半概率在一年时间把短视频做到 1000 万 DAU。但管理层算了算,这至少需要 10 亿美元。而当时所有的巨头都盯着短视频这个赛道。他们放弃了。

很多创业者在同时期都看到了这个大机会,比如猎豹移动的傅盛和欢聚时代的李学凌,他们都试图冲进去,和 TikTok 一较高下,包括后期出海的快手。但他们都失败了。

长视频、电影、音乐等都是 PGC 模式,没办法规模化,所以这些行业的最终市场格局是多寡头共存。但短视频是 UGC 加上 PUGC,很有可能会形成单一寡头。因为在一个网络效应极强的双边市场里,后来者是完全没希望的。方汉称,观察所有的出海短视频公司,只有字节能坚持不计成本地投入。

一位出海创业者说,他认为在中国的出海公司中,TikTok 就是无冕之王,只有政策可以纠正他。

新一代的出海创业公司敢大赌大赢。字节跳动出海时,多数人都没想到字节是如此坚决。腾讯和阿里巴巴都是在国内太赚钱之后才选择出海,导致出海的人都觉得国内的钱更好赚,“ 我干嘛要过来?”

米哈游比当年的游戏创业公司全球化做得更成功,本质是因为决策者是疯狂的游戏爱好者,他们对游戏有爱,要做一款他们自己喜欢的游戏,而非商业上明智的决策。原神一款产品 7 亿的研发投入,即使是在腾讯这样的游戏大厂看来,都是完全不理智的。

“我们更知天命,知自己。” 方汉说。因为不是所有人都有能力把一张大牌打好。

“这个竞争太激烈了,不是我们的菜。” 夏凡说。

昆仑万维继续寻找方向。2016 年收购挪威老牌浏览器公司 Opera 后,他们发现 Opera 在非洲用户很多,觉得非洲是个蓝海,有大机会。于是他们决定,那就干脆一步退到非洲去。周亚辉目前大部分精力放在支付平台 OPay 上,他想在智能机普及率不到 50% 的非洲造出一个支付宝。Opay 是周亚辉手里的大牌。

方汉说,他们的经验是,一个国家人均 GDP 1000 美元到 2000 美元是个坎,人均 GDP 过了 2000 美元,中国互联网的电商、娱乐、游戏产品都适合进入。东南亚最好做的市场,是菲律宾、泰国、越南和印尼,其他国家可以不用看。只有金融出海,是人均 GDP 再低也可以干,因为再穷也需要最基础的支付服务,所以他们进非洲做金融。穷国也可以做新闻客户端、短视频,但是赚不到钱。就像在印度做直播,主要付费用户是海外印度人而非本土印度人。

中国互联网竞争太激烈了,创业者看外面都是蓝海。方汉以前认为,只要从中国乘飞机,需要转一次机的地方中国人就不爱去,这也是蓝海,巴西、墨西哥、阿根廷,每一个市场都不比印尼小,但是太远了。后来他看到,因为疫情,国外一些大市场也变成了没有竞争的市场,因为中国人回来了。同时,政策的变化也会让蓝海出现,比如埃及 2021 年 8 月放开移动支付。

周亚辉在他 2015 年发布的投资笔记里写道,如果创业者选对了战场,就成功了一半。他选择战场的方法是 “找到最优秀的 ‘女孩子’,再把她的 ‘闺蜜’ 给追了 ”。因为直接追求最优秀的女孩子,成功概率很低。但最优秀的女孩子的闺蜜也不差,追上的概率能高出许多。

去非洲,“一把退到一个需要耕耘十年的土地上去,大家都没有耐心,我们有耐心,” 方汉说,这是他们当时的思考逻辑。

面对我们 “你有多大的决心做非洲” 的提问,周亚辉回答:“我种十年的地总可以吧。”

“这说明你有耐心。”

“耐心是最好的决心。人一般没有耐心才没有决心。”

先把小牌打好,再把好牌打大

加入昆仑万维之前,夏凡是 360 公司旗下核心产品清理大师的产品负责人,周亚辉找到他说,“你在一个上市公司工作,做的东西是锦上添花,你跟我一起干,把一个产品干到上市公司,那个感受是很不一样的。” 夏凡被打动了。

当时周亚辉个人投资了直播平台映客,夏凡第一想法也是在海外做直播,但研究后觉得直播商业化效率虽然高,但规模做不大,YY、映客的 DAU 都没过千万。

而用某个品类 + 直播,生意的想象力更大。陌陌是陌生人社交 + 直播,全民 K 歌是 K 歌 + 直播。夏凡认为后者比前者容易做,当时全民 K 歌 4000 万 DAU,且为 TME (腾讯音乐集团)贡献了超过一半营收。于是他们决定在海外做 K 歌产品。项目启动,周亚辉干的第一件事是在海外找有版权的标的收购,2016 年花了不到一千万美元收购 Starmaker,开始孵化。

夏凡过去做工具产品能轻松做到过亿 DAU,他很自信,最初的策略也简单,即对国内的 K 歌类产品全面模仿,按周做迭代,“很拼”。但留存数据上不去,就这么过了三个月,“开始着急了”。他反思自己抄全民 K 歌只是抄了个功能,背后逻辑根本没理解。

做内容和做工具不同,前者更多取决于整个系统的能力而非产品经理个人单点突破的能力。比如用户搜索匹配的准确度,录音时间轴和歌词是否能对齐,伴奏音效和录制效果的好坏。“这些都要考虑,但都是我之前没经历的。” 夏凡接着做了两个决定,一是开始做音视频和录制的算法,二是解决内容供给,搭建规模化曲库。

他们为了提升用户体验做了大量辛苦活,比如为提升用户录歌的质量,团队针对每款机型做底层适配。这是庞大的工作量,光印尼就有几万款机型。他们第一年只完成几百款手机的适配,到现在做了两万多款。StarMaker 的 CTO 吴维昊称他们的人声消除技术目前是全球顶尖。

留存从 20% 涨到了 30%, DAU 停滞在了几十万,又不涨了。就这么过了 5 个月,夏凡更焦虑了,他开始思考一个问题——唱吧比全民 K 歌做得更早,但只有小几百万 DAU,而全民 K 歌有大几千万 DAU,为什么?他此前认为,腾讯对全民 K 歌的流量扶持再加社交关系链助力,两个因素各占 50%。但研究后发现流量不是关键,社交链才是,两个因素对结果产生作用的比例至少是 2:8。

办法没想出来,已经到了 2018 年底。每年一度的复盘大会开始,轮到夏凡复盘,“很尴尬”。短视频败了,StarMaker 一个月亏 600 万,还看不到起色。“内心挫败感非常强”。复盘结束,夏凡回家在床上躺了整整 24 小时。他没找到答案,只是感到不甘心。后来他跑去和周亚辉表态,“再做一年,如果做不起来我辞职,我就认了。”

夏凡试图通过社交关系链和内容两个抓手去沉淀用户。他去见了网易云音乐前 CEO 朱一闻,才认识到团队对内容的投入力度和鉴赏水平根本不够,当时在平台上,素人产生的内容是不具备消费价值的,甚至不能称之为内容。

只剩下一条路。但 StarMaker 在海外不可能获得 Facekbook 关系链,所以只能自己构建关系链。

夏凡在 StarMaker 内打造去中心化社群,社群模仿的是直播平台里的家族关系,而社群里的角色分工则模仿游戏工会。直播生态中的家族大多以商业化为目的,关系是为了变现,一个家族能有几万甚至十几万人。通常 StarMaker 里单个家族上限是 50 人,一个用户一次只能加入一个家族。但家族长可通过满足活跃行为提升经验值将其升级扩大到 200 人。每个家族主要由三类人构成——有钱的人、没钱的人和有才艺的人。在这里,用户对雅加达交友会、周杰伦粉丝会这类主题群不买单,反而更喜欢非主题群,比如 “谁与争锋”、“称霸天下” 等没有具体意义指向的群。

这类社群区别于求偶约会,不局限于年龄,目的是让用户在虚拟世界中娱乐交友。全民 K 歌 DAU 曾经掉了一段时间,后来又涨上去,原因是 “广场舞大妈” 们开始用全民 K 歌。StarMaker 在海外也能服务这样的群体,他们需要做的就是不断把这种需求放大。

海外最大的 K 歌软件是美国的 Smule。StarMaker 主打 Smule 没有到达的地区,做长尾市场,那些穷的、多样化的——大公司看不上的人群和市场。

方汉说,关注长尾流量,并且给长尾流量提供非常精准的出口,你会有一个非常好的自增长,而音乐的长尾流量特别明显。

主流语言有非常多的内容,小语种的用户群也很庞大,但却没有足够的小语种内容(包括语言、音乐、长短视频)来满足他们。StarMaker 自己做语料库,每个语种要花几百万美元,目前只做了九种语言。

ROI 模型调出来后,StarMaker 在东南亚与中东核心国家排到了音乐和音频下载榜前三。接着它拿下了拉美和俄罗斯市场,今年的重点是欧洲。2021 年上半年,StarMaker 用户日平均在线时长为 49 分钟,仅次于 YouTube(77 分钟)、Tiktok(71 分钟)和 Facebook(55 分钟)。

写歌(创作)、K 歌、听歌三个市场,规模从小到大。StarMaker 思路是,先把 K 歌的人吸引进来,再吸引创作者,再想办法切到比 K 歌市场大十倍的听歌市场。

夏凡称,他希望沉淀下来一个能力——用户基于某个流量品类被吸引进来后让他们形成关系链的能力,比如可以做长音频 + 家族 + 语音房、某种游戏 + 家族 + 语音房等。“家族都是 PGC,我是纯 UGC,基于关系链去变现,毛利又高。” 他说,接下来他希望试验流量抓手再加社群这套方法论是否能够泛化,最终形成一个特别大的社群。

中国企业出海喜欢平移国内的成功产品,但成功率非常低。方汉说,他们在海外的运营思路是从下往上,因为 “企业想干什么,和用户想要什么两回事。”

他们也不太担心有竞争对手,因为 “这块领域巨头根本看不上。”

一边知天命,一边不甘心

先把小牌打好,再把好牌打大的发展策略塑造了整个公司的行事方法和团队文化,其组织和资本结构也是围绕此目标而打造。

昆仑万维作为集团总部而存在,早年游戏产业占总收入超过九成,现在降到了不足四成,并且还在持续下降。现在它的主要业务包括 Opera(社交信息分发平台)、Star X(语音社交平台, StarGroup 更名为 Star X)、Ark Games(UGC 游戏平台)、闲徕互娱(竞技娱乐平台)和投资板块。昆仑万维上市时,游戏收入占到 95% 以上。目前 Opera 和 StarMaker 成为其营收的主要来源。

这并非全部,其体系外还有新业务在孵化,最大的业务是 Opera 持股的 OPay,以及昆仑资本投资的一系列生物医疗公司,包括普米斯生物、和元生物、科赛睿生物、创响生物、辉大基因等等。其中和元生物上个月在科创板上市,目前市值 100 亿人民币。去年夏季,Opay 完成了 4 亿美元 C 轮融资后,估值也达到 20 亿美元。

四大主要业务对应四位 CEO,他们负责探索不同领域。套用周亚辉的理论,这些人就像 “最优秀女孩子的闺蜜”。一个具备战略、业务、管理全方位能力的 CEO 难求,但找到一个能把小牌打好的人的概率大得多。各个业务的 CEO 首先是有想法、有能力的产品经理,然后才是合格的职业经理人。

子公司之间相对独立,但以周亚辉、方汉等核心团队为纽带,他们为子公司提供资金支持,帮 CEO 寻找高级人才,核心战略交给 CEO,并给予充分试错期。方汉的通讯录里有一个 “待挖人士” 组,每天早晨,他给这些人发去问候的信息。接受采访前一天,他邀请了一位 18 岁的电竞选手共进晚餐。

2016 年,在一家大厂 “待得挺爽” 的吴维昊接到 StarMaker 一位高管的电话,对方问他能否见面聊一聊,“ 我就在你公司楼下等你。” 这位高管已经提前坐飞机赶了过去。后来高管的妻子给他的妻子打了一通电话,接下来,吴维昊跳槽路上最大的反对者变成了支持者,他举家来到北京,现在是 StarMaker 的 CTO。

每个业务都有一个目标——百亿美元。上市公司员工赚到钱后不想干活,早期创业公司的成功率太低——上述机制希望兼顾这两点。

方汉说,只有让这些人在这家公司能够实现的利益大于自己去创业的利益,才能把人留下来。

这些业务从孵化到成熟往往有资本的支持。周亚辉出资在一级市场投资,避免直接让上市公司收购后亏损,待项目由小做大成为优质资产后,再考虑出售给上市公司,回收现金后又继续投入到新的投资项目。

卖给上市公司的业务经价值提升后有可能会分拆上市或者二次上市。如 2018 年 7 月 Opera 重新回到公开市场,目前市值 7 亿美元。重新上市当天,Opera CFO 说,Opera 此前的老投资人能重新理解 Opera 的价值,是因为了解了今日头条在中国的模式。

但这一机制的问题或许在于,昆仑万维作为一家上市公司,到底给股东贡献了多少回报?

昆仑万维 2015 年上市当日收盘价 29 元,七年过去,目前股价 15 元。公司上一次涨停板是因为字节跳动签下其代理的一款游戏产品,这说明团队在出海市场奋斗多年,但投资人依然认知这是一家游戏公司。

十年出海生涯中,昆仑万维吃过很多苦头。它收购同性恋社交应用 Grindr,曾计划让 Grindr 分拆上市,但遭到美国 CFIUS 反对,要求昆仑万维出售 Grindr。2020 年昆仑万维不得已以 42 亿人民币的价格卖掉了这一优质资产。

它也积累了一些经验。其在海外每个国家都按当地法规设计公司架构。中国企业出海,普遍合规意识淡薄。但要想长久在海外做生意,合规和隔离一体两面,缺一不可。

做海外市场,需要融入海外主流价值观,昆仑旗下有一款产品曾想为天主教做一个单独专题,但遭到欧洲同事反对,理由是不能因为一个宗教规模大而增加其在平台的权重。

昆仑万维 4000 多名员工,其中 1000 多名外籍员工。本地国家经理多由当地人士担任,凡牵扯到需要协调资源的业务或职能线,如技术、运营、人力资源等都采取双向汇报机制。当地设 HRBP(人力资源业务合作伙伴),分别向本地国家经理和总部 HR 负责人汇报。而产品线,则独立总部汇报。他们学会为当地员工设计和中国员工不同但类似的上升通道,且在职级管理上,所有子公司都打通,原来员工职级是从 1 到 13 级,现在压缩到只有 5 级体系。从客服人员往上走,需求会直接打通到业务老大。从一线到 CEO,只允许有三层。

这些管理方法不能说高效,但是很实用,灵活性强。

昆仑万维的文化鼓励赚辛苦钱,干辛苦活,“比较坚韧不拔”,方汉说。在病毒最猖獗的时候,集团某子公司 CEO 依然决定出国,此后他感染新冠并选择坚持在外工作。

如果水太浅,那船就不要往里开。华为将这个理论总结为 “吃水线”,即某些业务,利润率不到某一个程度的市场不进入。“中大厂的思考逻辑是先烧规模,我们是先求盈利模型,这是完全不同的一个路径。” 方汉说。

昆仑万维创立之初,周亚辉没拿投资人的钱,而是卖了几套北京的房子。因为花自己的钱比较安心,融资的钱要还,对公司的控制也会变弱。但自己的钱要省到极致。前几年,周亚辉每个季度都会亲自点服务器,一个业务收入下降了 10%,那服务器砍 20% 下去。公司永远不会出现一个空服务器。

方汉评价他们这群人,起得早,但依然没有一个觉得特别安全的领域。Opera News 在非洲市场份额第一,但这不是个肥沃的生意。他们做了很多尝试,比如 Opera 是全球第一个内置区块链钱包的浏览器,2021 年初,他们买了游戏开发系统 GameMaker Studio 2,希望在游戏 UGC 上做投入,2021 年 9 月,游戏社区平台 GXC 上线。社交和金融领域上,都在局部市场取得成绩,但需要扩大基本盘,到更大的赛道获得垄断地位。比如 StarMaker 要去切更大的听歌市场。

过去对他们来说,成功的决定性因素不是赢得竞争,而在于能否做出足够好的产品而不会死。今天他们对红海的想法发生了变化,“遇到红海有基本盘就不会撤,红海拼的是组织能力。而我们有方法论,可以打硬战。”

Grindr 被迫出售时,公司董事会成员正坐在一起开会,开完会后,周亚辉就说了一句,他说,“我们必须卖了”。方汉说,“好,那赶紧干别的事吧。”

人们常说尽人事知天命。在方汉的理解中,天命是只要等待,总有机会。

“我觉得我们公司天命中总会被馅饼砸中一次,但真砸不中也没什么可后悔的”,方汉说,“很多人比我们更努力还没机会,这个世界就是这么残酷。”

方汉是中文 linux 创始人之一,是中国最早接触互联网的一批人。他生于安徽池州,1990 年以全省第二名的成绩考到了中国科学技术大学。谈话中,他称几位一线互联网公司 CEO 为 “大佬”,说昆仑万维是梦想成为大公司的普通二线公司。

方汉把身边这些人比作小镇做题家,此前学习、创业的目的是证明自己不比别人差。原来他们认为百亿美元就叫大 ,后来发现真要做大,还可以更大,同时可以改变很多人的生活,也许是 1000 万人,也许是 1 亿人。他们终于给自己找到定位——为不发达国家的人民提升移动互联网体验。“当然,有了愿景,也更好招人了,尤其是研发人员,最相信这些”,方汉补充道。

十多年的出海生涯,他们对生存充满恐惧,对活下来充满执念,他们坚持寻找最后一寸蓝海。这可能是因为他们害怕输,也可能是因为,他们比其他人都更渴望赢。

发表评论 取消回复